Life Sciences Cloud verbessert mit KI das Kunden- und Patientenerlebnis

Die Life Sciences Cloud von Salesforce ist ab sofort verfügbar. Die KI-gestützte Lösung basiert auf der Einstein 1 Platform und ermöglicht Pharma- und Medizintechnikunternehmen, mit Daten, Automatisierung und künstlicher Intelligenz die Interaktion mit Patient:innen und Gesundheitsversorgern zu personalisieren sowie die Effizienz klinischer Abläufe zu steigern.

Effizientere klinische Studien

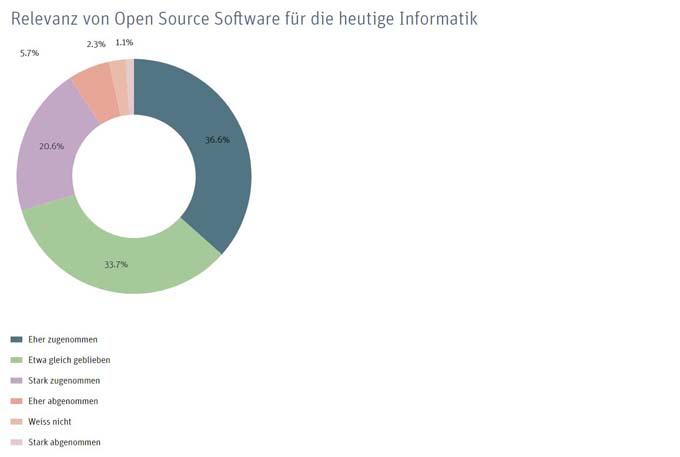

Die Rekrutierung von Kandidat:innen ist mit bis zu einem Drittel der gesamten Dauer einer der zeitaufwändigsten Teile klinischer Studien. Bei rund 80 Prozent der Studien gelingt es zudem nicht, ausreichend Patient:innen zu rekrutieren. Mit den Patient Recruitment und Enrollment-Funktionen können CROs (Auftragsforschungsinstitute), Studienstandorte und Sponsoren mithilfe generativer KI schneller und mit geringerem manuellen Aufwand qualifizierte Kandidat:innen anhand von Vorabprüfungen identifizieren, qualifizieren und entsprechenden Studien zuordnen. Gemäss einer aktuellen Forrester-Studie sind 86 Prozent der Entscheider:innen aus der Healthcare und Life Sciences-Branche überzeugt, dass Daten und KI in den nächsten fünf Jahren entscheidend für den Geschäftserfolg sein werden.

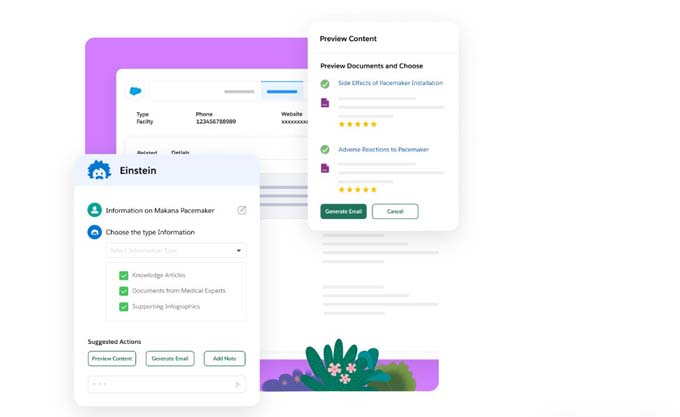

Zudem lassen sich Patientenportale aufsetzen, um Studien für geeignete Proband:innen sichtbarer zu machen. Individualisierbare elektronische Einwilligungen und Assessment-Vorlagen gestalten den Aufnahmeprozess effizienter. So kann etwa Einstein Copilot, der mit natürlicher Sprache steuerbare KI-Assistent von Salesforce, Kliniken bei der Patientensegmentierung – etwa nach Wohnortentfernung – basierend auf vorliegenden Datenquellen wie Tabellenkalkulationen oder elektronischen Patientenakten sowie bei der Ansprache geeigneter Kandidat:innen unterstützen.

Die Life Sciences Cloud ermöglicht die Bereitstellung von intelligenten Services für Patient:innen. Diese können entsprechend den Möglichkeiten des jeweiligen Gesundheitssystems eingesetzt werden.

Mehr Transparenz und Produktivität für Pharma- und Medizintechnikunternehmen

Die Life Sciences Cloud für Customer Engagement steigert die Effizienz und Übersicht bei der Zusammenarbeit und Kommunikation von Pharma- sowie Medizintechnikunternehmen und Gesundheitsversorgern. Sie schafft einen vollständigen Überblick über die Beziehungen von Marketing-, Vertriebs- und MSL-Teams (Medical Science Liasons) in Pharma- und MedTech-Unternehmen, hilft dabei, redundante Kontaktaufnahmen zu vermeiden und bietet Prüfpfade für die Einhaltung von Compliance-Vorschriften.

Durch Offline-, Mobil-, E-Detailing- und Content-Funktionen haben die Mitarbeiter:innen direkt in ihren Arbeitsabläufen Zugriff auf Echtzeit-Daten, Analysen und die gesamte Kommunikationshistorie. Beispielsweise kann eine Pharmareferentin bei einem Vor-Ort-Termin direkt vom Mobilgerät aus, auch ohne WLAN, eine Präsentation zeigen. Sie kann dynamische, relevante Inhalte wie Broschüren oder Videos teilen und deren Nutzung verfolgen, zum Beispiel wie viel Zeit der Arzt mit bestimmten Abschnitten der Präsentation verbringt.

Die Unified Data Platform für Life Sciences schafft mit der Salesforce Data Cloud und MuleSoft für Life Sciences eine vollständige, harmonisierte Sicht auf jede:n Patient:in und Gesundheitsversorger. Sie nimmt Daten aus strukturierten und unstrukturierten Quellen wie E-Mails, Besprechungsnotizen, Gesprächsprotokollen, wissenschaftlichen Veröffentlichungen und Produktdokumentationen in ein gemeinsames Datenmodell auf und verknüpft sie. So entstehen einheitliche Patientenprofile und Interaktionen lassen sich personalisieren. Damit unterstützt Salesforce die schrittweise Entwicklung von Ökosystemen im Gesundheitswesen sowie die Entwicklung von neuen Geschäftsmodellen.

„Vor dem Hintergrund steigender Arzneimittelkosten, frustrierter Ärzt:innen, verunsicherter Patient:innen und behördlicher Kontrollen müssen Life-Sciences-Unternehmen Wege finden, mit weniger mehr zu erreichen. KI öffnet Pharma- und Medizintechnikunternehmen die Tür, um ihre Abläufe neu zu gestalten und dabei den Fokus auf die Patient:innen zu legen“, sagt Frank Defesche, Senior Vice President und General Manager für Life Sciences bei Salesforce.

Verfügbarkeit:

- Die Life Sciences Cloud mit Funktionen für die Rekrutierung und Einschreibung von Teilnehmer:innen an klinischen Studien, wie Screening, elektronische Einwilligung und einfache Zufallsauswahl ist ab sofort verfügbar. KI-gestützte Funktionalitäten wie das Matching geeigneter Kandidat:innen werden voraussichtlich Ende 2024 verfügbar sein.

- Die Life Sciences Cloud für Customer Engagement wird voraussichtlich im September 2025 verfügbar sein.

- Die Unified Data Platform für Life Sciences, einschliesslich der Data Cloud und MuleSoft für Life Sciences, ist ab sofort verfügbar.

Quelle: www.salesforce.com