Potenzial und Risiken einer Demokratie in einer digitalisierten Welt

Potential und Risiken einer Demokratie: Die Digitalisierung verändert unsere Lebenswelten rasant und ermöglicht auch neue Formen der politischen Kommunikation. Wie werden wir Partizipation in einer digitalisierten Welt mit all ihren Chancen und Nebenwirkungen leben?

Welche Potentiale und Risiken birgt die politische Kommunikation für eine Demokratie? Die Digitalisierung prägt heute schon Form, Art und Inhalte der gesellschaftlichen Debatte und politischen Meinungsfindung. In einem Aspekt sind sich viele Medien- und Politikexperten einig: Wir alle tendieren immer mehr dazu, in unseren eigenen „Filterblasen“ zu leben.

Bestimmt durch Algorithmen bekommen wir online vorwiegend Nachrichten und Informationen zu sehen, die uns in unseren Ansichten weiter bestätigen. Standpunktfremde Informationen werden oft gar nicht erst in unseren Meinungsbildungsprozess integriert – ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Dies gilt natürlich auch für die Offline-Welt. Denn meist umgeben wir uns auch hier mit Menschen, die ein ähnliches Weltbild vertreten. Somit wird unsere eigene Meinung im sozialen Umfeld meist bestätigt.

Filterblase oder Informationsfreiheit

Software-Algorithmen können diesen Effekt um ein Vielfaches verstärken. Gesucht sind neue Ideen, wie die Filterblaseneffekte durchbrochen werden können. Würde es womöglich helfen, wenn wir auf sozialen Medien jeweils die Möglichkeit erhielten, uns per Mausklick anzeigen zu lassen, was jemand zu sehen bekommt, der ein „gegenteiliges“ Profil hat? Wie wäre dies umzusetzen und in einer von Algorithmen gesteuerten Welt zu überprüfen?

Noch ist unklar, welchen Effekt Filterblasen im Rahmen von politischen Entscheidungsprozessen tatsächlich haben. Schliesslich eröffnet das Internet, insbesondere soziale Medien, auch nie dagewesene Möglichkeiten, Informationen aller Art zu beziehen und sich mit Nutzern aus der ganzen Welt mit unterschiedlichen Perspektiven zu vernetzen.

Overload und fehlende Deutungshoheit

Auch fällt uns die Einschätzung von Medieninhalten zunehmend schwerer. Dies hängt zum einen mit einem Überfluss an Botschaften, Kanälen und Sendern zusammen, mit denen wir täglich konfrontiert sind. Zum anderen findet insbesondere im Kontext der sozialen Medien ein ausgeprägter Kampf um Deutungshoheit statt. Es mangelt an entideologisierten, faktenbasierten und interessenunabhängigen Debatten. Oder es existieren zu viele widersprüchliche“Fakten“.

Bei einigen Menschen machen sich dadurch zunehmend Skepsis und ein Ohnmachtsgefühl breit, wie in Zukunft unter diesen Bedingungen eine informierte und ausgewogene Entscheidungsfindung überhaupt möglich sein soll.

Chance für die Demokratie

Adäquate politische Partizipation stellt eine wesentliche Grundlage der Demokratie dar. Neben wichtigen Faktoren wie der Meinungs- und der Pressefreiheit ist dabei insbesondere auch der ausgewogene Diskurs eine wichtige Voraussetzung, um sich zu informieren und um kompetente Entscheidungen bei Wahl- und Abstimmungsprozessen treffen zu können. Verstärkt die Digitalisierung eine Polarisierung durch Filterblasen und förderte sie postfaktische Auseinandersetzungen? Oder hilft sie im Gegenteil, Meinungsvielfalt aufzuzeigen und Transparenz sowie Interaktion zu leben?

These 1: Zunehmende Transparenz und weitreichende Inklusion

Die Digitalisierung und die wachsende Relevanz sozialer Medien haben zu niedrigeren Barrieren auch für die politische Partizipation und damit zu einer neuen Offenheit von Politikern geführt. Dadurch wird eine weitreichende Inklusion ermöglicht. Bürgerinnen und Bürger können direkt mit hochrangigen Politikern in Dialog treten.

These 2: Verstärkte Sichtbarkeit von Kritik

Die zunehmende Transparenz erlaubt es der Bevölkerung, Kritik aber auch Missmut einfacher zu zeigen und sich für ihre Anliegen zu vernetzen. Daten können nicht nur analysiert, sondern auch einfach visualisiert werden. Zusammenhänge werden dadurch offensichtlicher oder gar neu entdeckt – seien es Finanzzahlen, Schadstoffe oder demographische Informationen.

Gruppierungen mit sozialen, politischen, ökologischen oder wirtschaftlichen Interessen, aber auch behördliche Institutionen und Organisationen können enorm schnell und einfach ihre Anliegen an die breite Öffentlichkeit herantragen. Neue Formen der Kollaboration, wie etwa Open Innovation oder Crowdfunding, schaffen hierbei Potenziale für die breite Beteiligung.

These 3: Taten statt Worte bei lokaler Partizipation

Immer grösser wird auch das Interesse an lokalen Partizipationsprozessen – meist digital durchgeführt oder zumindest gestützt –, welche helfen die Akzeptanz politischer Entscheidungen und das Vertrauen in die Entscheidungsträger zu erhöhen und kreative Lösungen zu unterstützen.

Diese Entwicklung steht im starken Gegensatz zur häufig proklamierten Politikverdrossenheit, insbesondere der jüngeren Generation. Vor allem die jüngeren Bürgerinnen und Bürger sind dort tätig, wo gefühlt tatsächlich direkt etwas bewirkt werden kann. Gerade für sie verlieren klassische Wahlen und Abstimmungen an Attraktivität und damit auch an Relevanz.

Dies mag zum einen an einer gewissen „Wahl-ohne-Resultate“-Müdigkeit liegen, zum anderen aber auch an einer Überforderung mit der Komplexität der Materie und der Menge an Inhalten, Akteuren und Interpretationen.

These 4: Zunehmende Entscheidungsdelegation

Der Erfolg populistischer Parteien lässt zusätzlich vermuten, dass die eigenständige, differenzierte Abwägung von Argumenten zunehmend einer Delegation der Entscheidungskompetenz an die überzeugendste Partei oder Person weicht. Wenn jedoch auf eine elaborierte Analyse von Argumenten verzichtet wird, können emotional aufgeladene Statements, charismatische Persönlichkeiten und das Versprechen von Massnahmen leichter überzeugen.

Um dem entgegenzuwirken werden aktuell neue Mechanismen und Ideen diskutiert. Beispielweise schlägt der Historiker David Van Reybrouck vermehrt Laien-Gremien als weitere Empfehlungsinstanz.

Ein weiterführender Link zum Thema „Laien-Gremien als weitere Empfehlungsinstanz“.

Fazit: Die digitale Zukunft mitgestalten

Damit wir als Individuen wie auch als Gesellschaft mit der fortschreitenden Digitalisierung Schritt halten können, ist eine hohe digitale Kompetenz sowie aktives Engagement gefordert. Das braucht neue technische Fähigkeiten, aber ebenso die Kompetenz, mit Information, Unsicherheit und aktiver Beeinflussung umzugehen. Es gilt, sich täglich mit Gegenargumenten jenseits der eigenen Filterblase auseinanderzusetzen.

Gesellschaftlich lohnt es sich, einen Dialog zwischen zunehmend polarisierten Positionen on- und offline zu fördern. Die Politik und öffentliche Hand können dazu beitragen, digitale Klüfte zu überbrücken. Unternehmen und Individuen sind gefordert, die Transformation gerade auch im Bereich der politischen Kommunikation und Partizipation zu meistern. Ansonsten laufen wir Gefahr, Schachfiguren in einem Spiel zu werden, dessen Spielregeln von einflussreichen Entscheidungsträgern und Influencern geschrieben werden.

Der Weg der aktiven Mitgestaltung ist aufwendig. Sich selber einzubringen kann unangenehm sein. Als Lohn winken informierte Meinungsbildungsprozesse und eine Gesellschaft, die partizipativ ihre Demokratie weiterentwickelt und lebt.

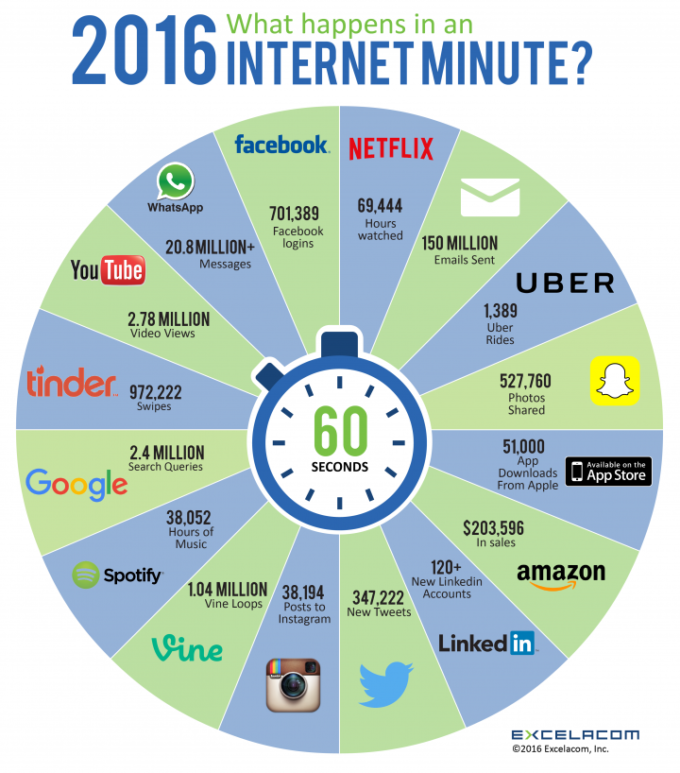

Sich selber einzubringen, kann unangenehm sein, weil sich die Welt rasant weiterentwickelt. Siehe Social Media Tätigkeiten in „Einer Internet Minute„: